Woher kommen die neuen Tor-Nutzer?

Die Users-Seite im Tor Metrics Portal gibt derzeit große Rätsel auf.Seit Mitte August 2013 gibt es etwa dreimal soviele Tor-Nutzer wie sonst. Der Anstieg ist ungebrochen und mittlerweile merkt man als Nutzer einen deutlichen Performance-Einbruch. Das heißt, gerade das Surfen im Web fühlt sich deutlich langsamer an. Doch woher kommen die neuen Nutzer?

Roger Dingledine warf diese Frage auf der tor-talk-Mailingliste auf. Das wurde später von Ars Technica und auch Heise Online aufgegriffen. Aber niemand lieferte bisher eine Antwort.

Der erste Verdächtige hieß PirateBrowser. Diese Anonymisierungslösung aus dem Dunstkreis von The Pirate Bay nutzt Tor. Nun könnte man annehmen, dass der PirateBrowser unglaublich viele Nutzer anzieht und dadurch der Anstieg zustande kommt. Das würde aber bedeuten, dass alle diese Leute vorher kein Tor nutzten. Das halte ich bei dem »Kundenkreis« für recht unplausibel. Ich denke, die meisten nutzen schon jetzt Tor oder andere Lösungen. Weiterhin untersuchten einige die wahrscheinlichen Nutzerzahlen vom PirateBrowser. Die liegen meilenweit von dem Anstieg der Tor-Nutzer weg.

Collin Anderson analysierte die Nutzerzahlen in verschiedenen Ländern (Google-Docs-Dokument). Der Anstieg geht quer durch alle Länder (Diagramm). Ausnahme ist Israel. Dort gingen die Tor-Nutzer im betrachteten Zeitraum sogar etwas zurück.

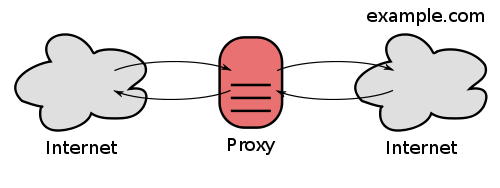

Das stützt die These, dass hier ein Botnet zugange ist. Es könnte sein, dass Schadsoftware verteilt wird und diese nutzt Tor zur internen Kommunikation. Wenn die Software auf vielen Rechnern »installiert« ist und genutzt wird, dann steigen natürlich die Nutzerzahlen an. Diese Nutzer scheinen Tor mittlerweile wirklich zu nutzen. Denn ich stellte in den letzten Tagen eine deutliche Verlangsamung der (gefühlten) Geschwindigkeit bei Tor fest. Falls das also wirklich ein Botnetz ist, sollten die Tor-Clients als Relay umfunktioniert werden. Das hilft dann wieder dem gesamten Netz. ![]()

Eine andere Theorie lässt sich zunächst dem Bereich der Verschwörungstheorien zuordnen. Aber da in letzten Zeit so viele Wahrheit wurden, brauchen wir mal neue. ![]()

Durch die Enthüllungen von Snowden ist es durchaus möglich, dass mehr Leute Verschlüsselung und Anonymisierungswerkzeuge wie Tor nutzen. Eventuell ist es nun für die NSA wirklich schwerer uns zu überwachen. Also wird Tor durch eine unglaubliche Zahl an Clients wieder »verlangsamt«. Viele Nutzer stellen fest, dass das zu unbequem ist und gehen zur alten überwachten Leitung zurück. Voila.

Was ist eure Theorie?