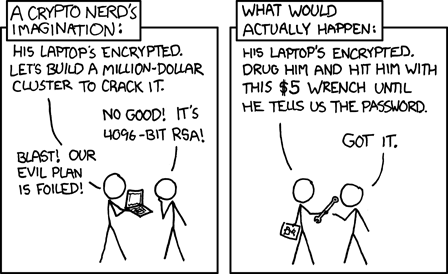

Ich komme gerade von der Kriminalpolizei, wo ich erkennungsdienstlich behandelt wurde. Wenn das so weitergeht, muss ich bald meine DNA abgeben und am Ende atme ich selbst gesiebte Luft.  Was war passiert?

Was war passiert?

Es ist schon etwas länger her, da fragte mich eine Firma an, ob ich nicht eine Analyse ihrer IT-Infrastruktur vornehmen könne. Sie hatten den Verdacht, dass da etwas “nicht stimmt”. Es war anzunehmen, dass jemand aus der Mitarbeiterschaft Daten entwendet. Ich untersuchte also das Netzwerk und einige Rechner. Dabei stach ein Rechner besonders hervor. Dort baute ich mit dem Sysadmin die Festplatte aus und kopierte diese zur weiteren Untersuchung. Es stellte sich heraus, dass der Mitarbeiter in massivem Umfang Daten aus der Firma geschleust hatte. Im weiteren Verlauf schaltete die Firma die Staatsanwaltschaft ein. Diese hat mittlerweile die (Ermittlungs)fäden in der Hand. Im Rahmen dessen werden diverse Gegenstände untersucht und geschaut, wer diese angefasst hat. Als Tatortberechtigter durfte ich somit meine Fingerabdrücke abgeben.

Im Vorfeld habe ich lange gerätselt, ob das machen soll oder nicht. Denn es gibt nicht wenige Fälle, in denen die einmal erhobenen Daten irgendwo landen, so nach dem Motto: Könnte man vielleicht noch einmal gebauchen.. Meinen Anwalt konnte ich für einen fundierten Rat nicht erreichen also verließ ich mich auf meinen guten Glauben und Fragen. Ich hatte mir vorgenommen, den Beamten vorher über die befürchteten Konsequenzen auszuquetschen und, falls es unglaubwürdig wäre, die Abgabe zunächst zu verweigern. Aber dazu kam es gar nicht. Denn kaum war ich in seinem Büro angekommen, setzte er zu einer längeren Belehrung an. Demnach werden die Spuren nicht gespeichert, sondern nur mit den am Tatort vorgefundenen verglichen. Die Fingerabdrücke werden nach den Worten des Beamten nicht in Datenbanken gespeichert, sondern nach Abschluss des Falles (oder sagte er, nach Beendigung des Vergleichs?) gelöscht. Wahrscheinlich schaute ich immer noch skeptisch und er meinte zum Schluss, dass sie, selbst wenn sie die Abdrücke aufheben und später auswerten würden, dürften die nicht gegen mich verwendet werden. War da nicht was mit den Früchten des vergifteten Baumes? In der Tat scheint dies nicht so zu sein, wie ich dachte. Die Wikipedia weiß mehr im Artikel zum Beweisverbot. Schließlich bekam ich einmal einen Satz schwarze Hände. Dank eines Spezialwaschmittels sind die aber schon wieder sauber.

Ich fand den Besuch letztlich recht interessant. Denn der Beamte war sehr offen und wir unterhielten uns über einige Themen, u.a. natürlich auch über das Abnehmen von Abdrücken. Interessanterweise nutzt die Polizei dieselbe Methode wie der CCC. Der Unterschied besteht letztlich nur darin, dass es das Ganze für die Polizei als fertige Einheit gibt.

Spätestens wenn der Fall abgeschlossen ist, werde ich mal eine Auskunftsanfrage bei verschiedenen Behörden starten und hoffentlich herausfinden, dass keine Informationen über mich gespeichert sind.

Foto von TheRealGrudge

![]()